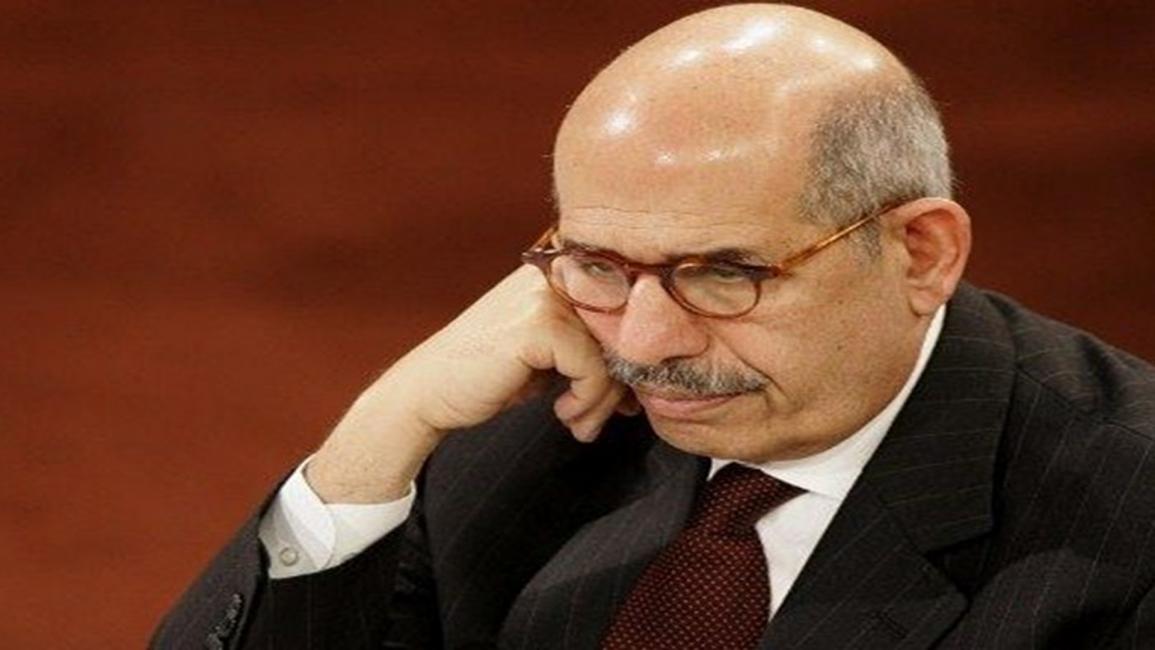

هل تحوّل البرادعي إلى فعل ماضٍ ناقص؟

البرادعي ... ماذا بعد الاعتراف؟

"ثم أعقب ذلك رسالة من "أجهزة سيادية" فى اليوم التالي، تُخبرُنى أن ذلك كان مجرد " تحذير" وأنها "ستدمرني"، إذا استمريت فى محاولات العمل للتوصل إلى فضٍّ سلمي للاعتصامات في رابعة وغيرها، أو صيغة للمصالحة الوطنية".

المتحدّث هو الرجل الثاني في سلطةٍ، لم يمر أكثر من شهر على انتزاعها الحكم، بالقوة العسكرية الباطشة. وأظن أنك على ضوء هذه الشهادة الكابوسية للدكتور محمد البرادعي، نائب الرئيس الكرتونة، الذي وضعه الجنرالات على مقعد رئاسة الدولة، بديلاً معجوناً بالدم لرئيس الجمهورية المنتخب، بإمكانك أن تتخيّل طبيعة النظام الحالي في مصر.

لم يفصح لنا البرادعي عن اسم تلك الجهة السيادية وطبيعة عملها، وهي المرعبة إلى حدٍّ يجعل نائب رئيس الجمهورية يبتلع لسانه، ويترك خيول البطش على أعنّتها، صامتاً، إلى أن وقعت المجزرة الكبرى، فيكتب استقالةً مرتعشة، ويحزم حقائبه، ويرحل إلى حيث أتى.

الجنرالات لا يحبون محمد البرادعي منذ البداية، هو يعلم ذلك جيداً، ويدركه بالإشارة والتصريح، ولا أذيع سراً لو قلت إنه، في المرات القليلة التي اضطر فيها جنرالات الحكم العسكري، بعد فبراير/ شباط 2011 لاستقبال البرادعي، والاستماع إليه، تحت ضغط الشارع المحتضن للرجل، باعتباره كان محرّك عملية التغيير التي أسقطت مبارك وأيقونتها، في تلك المرات كان الرجل يسمع سُبابه وشتمه، بأذنيه، على بوابات الدخول والخروج.

من هنا، كانت الصدمة، والأسى، على رجلٍ هو الأكثر درايةً بأساليب نظم الاستبداد العسكري، حين قرّر أن يتم استخدامه قنطرةً لاستعادة السلطة من المدنيين. ولا يليق هنا القول إن الرجل الذي حفظ سيناريوهات الانقلابات العسكرية، المحمول على ظهور ثوراتٍ مضادة، حفظها عن ظهر قلب، قد خُدِع.. خبرته الطويلة في العمل في الأمم المتحدة، وانخراطه، بحكم الوظيفة، في قضايا الانتقال والتحوّل، ووعيه بالتاريخ، كل ذلك يجعل من العيب الذهاب إلى أنه غرّر به، والأفضل من ذلك اعتبار أنه ذهب ضحية حساباتٍ خاطئة، فرضتها نزوة براغماتية طائشة، استبدّت فيها نوازع الكراهية الأيديولوجية، فعمت الإبصار، وتحجرت الضمائر، ولو لفترة سريعة، إلا أنها كانت كافية لتدمير كل شيء، وتدمير البرادعي نفسه، قيمةً وتميمة للنضال السياسي المؤسس على المبدأ، وليس المكسب.

أصدق الدكتور البرادعي في شهادته الأخيرة عن كوابيس أغسطس/ آب 2013، ولن أسأله، مع السائلين، عما سبق من فواجع وكوارث أدائه في الفترة من مفتتح العام ذاته حتى لحظة الانقضاض في 30 يونيو/ حزيران، غير أنه: ماذا بعد؟!

هل سيكتفي الرجل بالتقليب، بين فترةٍ وأخرى، في صفحات الماضي القريب، البائس، ليخرج علينا بما رفض أن يسمعه، أو يصدّقه، حين قيل له في الأوقات العصيبة؟

لا أظن أنه جدير بمحمد البرادعي أن يسجن نفسه في وضعية "صانع المستقبل" الذي يقرّر سريعاً التحول إلى"فعل ماض ناقص"، في جملةٍ لا تكتمل أبداً، وكما قلت له، في مقال منشور في مثل هذا الشهر من العام 2010، حين أشعل كل مواقد الحلم بالتغيير، ثم اختفى تاركاً الجميع في ارتباك، قلت إنه من المؤسف أن أستخدم كلمة "كان"، وهي، كما تعلمون، فعل ماض ناقص، ذلك أن البرادعي صار بعيدا جدا، بعد أن اقترب كثيراً حتى تصورنا أنه رسول التغيير الذى انتظرناه طويلاً، ولمّا لم يأت اخترعه البعض منا".

وما هي إلا أسابيع، حتى اندلعت الثورة التي روى البرادعي غرسها، فلما أينعت، ونادته، ليكون اسم إشارةٍ للمستقبل الذي بشر به، عاود الكمون والابتعاد، ثم حضر، وليته ما حضر، ليكون من أدوات حرق حاضر الحلم الوليد الذي لم يتشكّل بعد، ومعاول تدمير المستقبل، تدميراً شاملاً، طال الرجل نفسه.

هنا، يحق لنا أن نسأل، ويتوجب عليه أن يرد: ما العمل، بعد أن عرف، واعترف، بأن ما جرى كان عملاً إجرامياً، وليس فعلاً سياسياً، أو ثورياً، أزهق أرواحاً، وملأ سجوناً، ومقابر، وأضرم النار في حلمٍ مستحق بالكرامة والديمقراطية والحياة، كما تليق بالبشر؟ ماذا بعد الاعتراف، ومكابدة كلمة الاعتذار الثقيلة، التي لا تريد أن تنطق بها؟

حسناً، ليس من حق أحد أن يطالبك باعتذار منطوق. ولكن، هل ستكتفي بالبكاء على لبن، أنت أحد ساكبيه؟ ألا ترى أن ما لحق بمصر من تدمير يستحق نضالاً من الجميع لإماطة الأذى، وفعلاً جاداً لتحرير المستقبل من أيدي خاطفيه؟