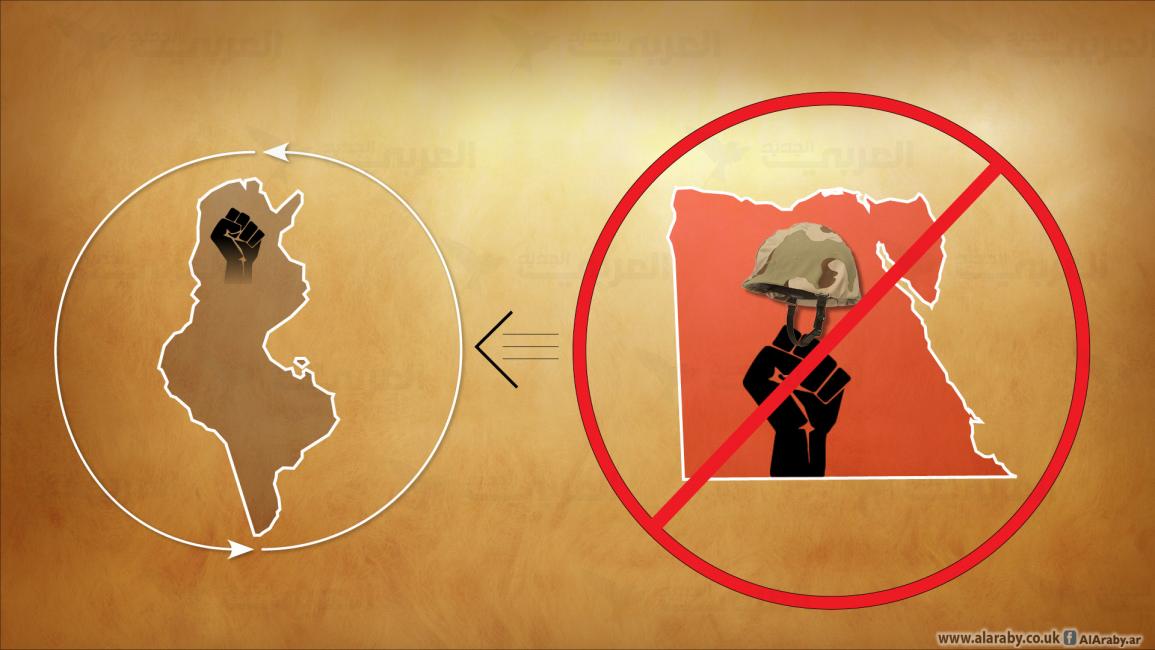

حتى لا يتكرّر السيناريو المصري في تونس

لم يكن مستغرباً أن تحظى رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسى، بكل الدعم الذي حظيت به على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي (مصرية وإماراتية خصوصا)، على خلفية المواجهة الضارية التي يخوضها حزبها، داخل أروقة البرلمان التونسي، ضد حركة النهضة، بغاية سحب الثقة من رئيسها ورئيس البرلمان، راشد الغنوشي.

وعلى الرغم من التحدّر السياسي الصريح لعبير موسى من منظومة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، إلا أن ذلك لم يحُل دون أن تحظى بتأييد لافت داخل تونس وخارجها، ما يعني أن محرّك الثورة المضادة لم يتوقف، منذ انتصار الثورة التونسية، عن تجريب كل الوصفات للإجهاز على هذه الثورة وتفكيكها. ومنذ اندلاع شرارة الربيع العربي، ظلت تونس هدفا استراتيجيا للثورة المضادة، فهي، حسب إعلام هذه الأخيرة، ''الجمرة الخبيثةُ'' التي نقلت عدوى الثورة والاحتجاج والمطالبة بالحرية والديمقراطية والكرامة إلى الجغرافيا العربية التي أنهكها الاستبداد والظلم والتخلف.

حاولت الثورة المضادة جرَّ تونس إلى دوامة العنف والإرهاب والفوضى، على غرار ما حدث في سورية واليمن وليبيا، موظفةً نفوذها المالي والإعلامي والسياسي لترهيب التونسيين وإقناعهم بلا جدوى كل ما تَولّد عن ثورة الياسمين ومخرجاتها الدستورية والسياسية. ولكن إيمان النخب التونسية بحتمية التوافق، وحيادية المؤسسة العسكرية إزاء التقاطبات التي أفرزها المسار الانتقالي، وبراغماتية حركة النهضة، والحسَّ المدنيَّ المتقدم للتونسيين، ذلك كله شكّل رأسمالا سياسيا نجحت التجربة التونسية في استثماره لإجهاض مساعي الثورة المضادّة وأذرعها الإعلامية والسياسية المحلية.

أيقنت الثورة المضادّة أن وصفة العنف والترهيب والاحتراب الأهلي التي جرّبتها في سورية واليمن وليبيا لن تجدي نفعا، بسبب التركيبة السوسيولوجية والثقافية التونسية، ما دفعها إلى البحث عن بدائل أخرى، لضرب الديمقراطية التونسية من الداخل، من خلال توظيف الآليات المؤسسية والقانونية، مستغلةً ارتفاعَ منسوب الاحتقان الاجتماعي، خصوصا في الأطراف والهوامش، ونجاحَ أنصار نظام بن علي في إعادة رصّ صفوفهم، وتنامي خطاب تسفيه الثورة ومنجزاتها. وإذا كانت قد أخفقت في مساعيها، إلا أنها نجحت، نسبيا، في تعطيل أشغال البرلمان التونسي الذي يعد مؤسّسة حيوية، عبْر ما تقوم به كتلة الحزب الدستوري الحر (16 نائبا)، وهو ما يوحي بأن الأمر يتعلق بمخطط انقلابي مُحكم، تبدأ أطواره بسحب الثقة من رئيس البرلمان، وتنتهي بتشكيل رأي عام موازٍ يُسعف، بشكل أو بآخر، في استلهام تجربة "30 يونيو" في مصر.

تمرّ تونس بأخطر منعطف منذ سقوط نظام بن علي، فالتوافق الذي مثّل عنوانا بارزا لتفرّد التجربة التونسية داخل سياق عربي مضطرب أصبح هشّا، والرئيسُ قيس سعيّد تعوزه الخبرة اللازمة، على ما يبدو، لإعادة التوازن إلى المشهد السياسي، وصبرُ التونسيين يوشك أن ينفد بسبب الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة التي جعلت قطاعا واسعا منهم يفقد ثقته في قدرة المؤسسات القائمة على التصدّي لهذه الأزمة.

بات ذلك كله يوسّع هامش الحركة أمام المحور السعودي الإماراتي المصري للتضييق، أكثر، على هذه التجربة ومحاصرة مصادر فاعليتها. وبالتالي، إرباك هذا المشهد بخلط مزيد من الأوراق داخله، فالمقلق، أو بالأحرى المرعب في هذه التجربة، بالنسبة لهذا المحور، يتمثّل في تشكّل مصدر جديد للشرعية السياسية، لا عهد للشعوب العربية به؛ مصدر ينبع من صناديق الاقتراع، بصرف النظر عن العائلة الحزبية أو السياسية التي ينتمي إليها الحزب الفائز في هذا الاستحقاق الانتخابي أو ذاك، ففي اعتقاد هذا المحور أن حكم هذه الشعوب لا يجب أن يخرج عن الشرعيتين، التقليدية التي تحيلُ إلى الدين والمذهب والتاريخ، والكاريزمية التي تحيل إلى نسخٍ هجينة من القائد المخلّص (على شاكلة عبد الفتاح السيسي).

تبدو تونس، اليوم، على مفترق طرق، فإما أن تتجاوز نخبُها، المؤمنة بالديمقراطية، خلافاتها وتوسّع توافقاتها، أو تُعبّد الطريق، من حيث لا تقصد، أمام فلول النظام السابق لتعيد إنتاجه في إحدى صيغ الاستبداد الناعم، وهو ما قد يفتح المجال أمام تكرار السيناريو المصري، وهو ما لا نريده أو نتمناه لتونس.