04 نوفمبر 2024

ذاكرة التعذيب.. الجسد التونسي المفروم

من أولى جلسات هيئة الحقيقة والكرامة في تونس (17/11/2016/الأناضول)

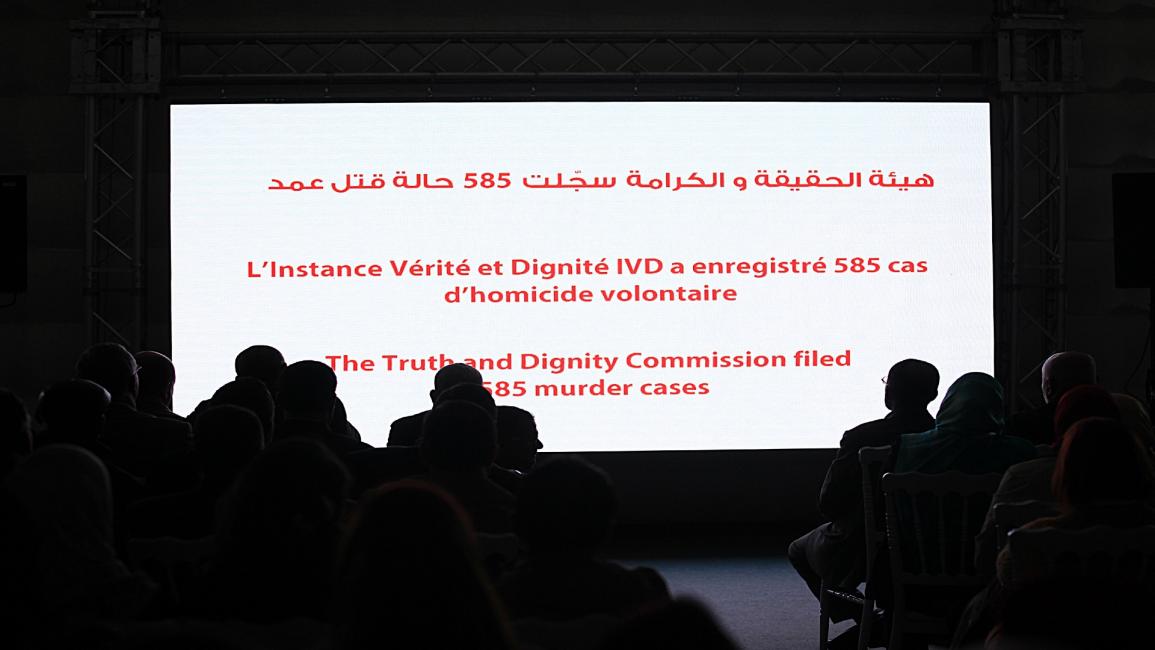

بدأت في تونس الجلسات الأولى التي نقلتها التلفزة الوطنية، وقنوات أخرى وطنية ودولية، من سلسلة الجلسات العلنية المتضمنة شهادات ضحايا التعذيب والاستبداد اللذين عرفتهما البلاد التونسية منذ سنة 1955 إلى سنة 2013.

للتوقيت أكثر من مغزى، إذ تمر العدالة الانتقالية في تونس، منذ أكثر من سنتين، بمرحلةٍ صعبة، بعد أن تعرضت هيئة الحقيقة والكرامة إلى حملةٍ شرسةٍ وممنهجةٍ تحرص على وأد التجربة وهي في المهد، واستفحل الأمر، خصوصاً بعد عودة رموزٍ في النظام السابق إلى السلطة من خلال انتخابات 2014 مستغلين أجواء التبرم والإحباط التي سادت، وعزوف الشباب تحديداً عن الانتخابات، في ظل إخفاقات المرحلة الانتقالية، خصوصاً على المستويين، الاقتصادي والسياسي.

في ظل هذا المناخ الصعب الذي رفضت فيه المؤسسة الأمنية ورئاسة الجمهورية، إلى الآن التعامل مع الهيئة بشكلٍ يمكّنها من الاطلاع على الأرشيف، وهو الصندوق الأسود لتك الحقبة، ما عطّل كشف الحقيقة في العقود الستة التي مضت، وعرفت موجاتٍ متتاليةً من الاغتيالات، ومن تعذيب ذهب ضحيته ما يقارب 60 ألف ضحية، أودعوا ملفاتهم لدى الهيئة.

المؤشر المهم لتحرّش السلطات الجديدة بالهيئة ما يبرّره، فالرئيس الحالي كان، بشكل أو بآخر، جزءاً من هذه الذاكرة المؤلمة، ولعل شهادة المناضل اليساري التونسي والكاتب جيلبار النقاش (مجموعة برسبكتيف اليسارية) الذي ألف في السجن من أجمل ما كتب في أدب السجون، وقدمها في اليوم الأول، كانت أكبر دليل على ذلك، فقد ذكر فيها، وكانت شهادته ضمن المجموعة الأولى، أنه، وهو يُعذَّب في أقبية السجن على بعد أمتار قليلة من مكتب المدير العام للأمن الوطني آنذاك، الرئيس الحالي الباجي قائد السبسي، فالمؤكد أن صرخاته وآلة التعذيب الجهنمية تفرمه، كانت تصل إلى السبسي.

بدأت الحصص بشهادات أمهات الضحايا الذين سقطوا شهداء في ثورة ديسمبر 2011، تكريماً للشهداء واعترافاً بما قدموه لتونس، فلولا دماؤهم وأرواحهم ما كان لتونس أن تتعرّف على

جزء مظلم من تاريخها وتفتح دفتر التعذيب هذا. ثم توسعت، لتشمل فيما بعد مختلف العائلات السياسية التي قدمت شهداء ماتوا تحت التعذيب، بدءاً بالحركة اليوسفية (نسبة إلى الزعيم السياسي، القومي النزعة، صالح بن يوسف الذي تم اغتياله)، فاليسار، ثم الإسلاميين والنقابيين ومناضلي انتفاضة الحوض المنجمي ( 2008) وغيرهم. وقد خُصص حيز كبير في الجلستين الأولَيَيْن للاستماع إلى عائلات من قتلوا تحت التعذيب تحديداً، نبيل بركات وفيصل البركاتي ورشيد الشماخي، وغيرهم.

كانت شهادات العائلات مؤلمة. وبقطع النظر عن التفاصيل الدقيقة التي قدموها والملابسات الحاثّة بتعذيبهم حتى الموت، فإن الخيبة والشعور بالمرارة قد غلبا على تلك الشهادات، وتلك العائلات ترى قتلة أبنائهم يتجولون أحراراً، بل إن بعضهم تمت ترقيته. ولذلك، لم يكن التعويض الذي أصروا عليه مطلبهم الأولي، بل كان إصرارهم على تحقيق أهداف الثورة التي أزهقت أرواح أبنائهم من أجلها، وقد عبرت هذه العائلات عن خيبتها من الطبقة السياسية بلا استثناء التي، حسب اعتقادها، خذلتها وتناستها، ما أن تسلمت السلطة، بل إن بعض من يحكم الآن، حتى الإعلاميين، يعتبرون الثورة هذه مَعَرّة، فهي ثورة البرويطة (العربة) والجياع، وذلك للتقليل منها وإهانة شهدائها.

وكانت أبلغ شهادةٍ إلى الآن التي قدمها الباحث سامي إبراهم الذي قضى ثماني سنوات في السجن، وقد ألقي عليه القبض، في بداية التسعينيات، ضمن التيار الإسلامي آنذاك، وقد قدم شهاداتٍ بليغةً على شكل سرديات مراثٍ لبلد عُذّب أبناؤه بشكل عبثي، فقتل وشرد عشرات الآلاف منهم، على مختلف انتماءاتهم ومشاربهم الفكرية والسياسية.

وتنقل جل من قدموا شهاداتهم بالحاضرين والمشاهدين من سجن إلى آخر، وعدّدوا، في سردياتٍ حزينة، تقنيات التنكيل والإذلال الرمزي أساساً الذي تعرّضوا له، حيث ذكروا جلهم كيف تم تعذيبهم وتجريدهم وتكديسهم عراة والتحرّش بهم الذي وصل، في أحيان كثيرة، إلى الاغتصاب (ذكوراً وإناثاً). وقد حدث ذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان مثلاً، أو ذكرى استقلال البلاد، وكلها ضمن طقوس احتفاليةٍ تجعل من التعذيب الوليمة في مثل هذه المناسبات الوطنية.

للتعذيب، كما ورد في شهادات جل من استمعنا إليهم إلى الآن، وكما قال الباحث سامي إبراهم، صنفان، كما كانت وجبات الجلادين تعذيباً عقلانياً مرتبطاً بالحصول على المعلومات

والاعترافات، له غاية واستراتيجية، وهو عادة ما يتوقف عند الحصول على المعلومة، وتعذيب آخر عبثي مجاني، فيه كثير من التشفي والتنكيل، قصد مسخ السجناء من أجل تحويلهم شواذ ومعتوهين ومشاريع مجانين ومنتحرين. إنه تدمير منهجي، لا علاقة له بالمعلومات التي يحرص الجلادون على الحصول عليها. وهذا ما ترك آثاره في مختلف الأجيال التي تعاقبت على السجون التونسية، خصوصاً من العائلات السياسية الإسلامية أو اليسارية أو العروبية، فضلاً عن النشطاء النقابيين والحقوقيين. انتهت الشهادات المقدّمة إلى الآن إلى تأكيد أن التعذيب منظومة معقدة، وهي تتجاوز مجرد عقابٍ بدني شنيع، لتصبح منظومةً متكاملةً، ضمن آليات التنكيل الذي تتوزع الأدوار فيه بين أطباء وقضاة وساسة، فضلاً على الجلادين بمختلف رتبهم واختصاصاتهم في التعذيب أصلاً.

كان غياب رؤساء الجمهورية والحكومة ومجلس النواب مؤشراً على رفض السلطات التونسية التعاطي الجدي مع العدالة الانتقالية التي اختارها الشعب التونسي، باعتبارها أنبل السبل لمعرفة الحقيقة وصون الذاكرة، فضلاً عن المحاسبة، ووصولاً إلى مصالحة حقيقية. وعلى الرغم من كل هذا النبل، فإن تلكؤ السلطات العمومية في التعامل مع هذا الملف لا يجعلنا واثقين من أننا قطعنا بشكل نهائي مع ثقافة التعذيب وآلته الرهيبة.

للتوقيت أكثر من مغزى، إذ تمر العدالة الانتقالية في تونس، منذ أكثر من سنتين، بمرحلةٍ صعبة، بعد أن تعرضت هيئة الحقيقة والكرامة إلى حملةٍ شرسةٍ وممنهجةٍ تحرص على وأد التجربة وهي في المهد، واستفحل الأمر، خصوصاً بعد عودة رموزٍ في النظام السابق إلى السلطة من خلال انتخابات 2014 مستغلين أجواء التبرم والإحباط التي سادت، وعزوف الشباب تحديداً عن الانتخابات، في ظل إخفاقات المرحلة الانتقالية، خصوصاً على المستويين، الاقتصادي والسياسي.

في ظل هذا المناخ الصعب الذي رفضت فيه المؤسسة الأمنية ورئاسة الجمهورية، إلى الآن التعامل مع الهيئة بشكلٍ يمكّنها من الاطلاع على الأرشيف، وهو الصندوق الأسود لتك الحقبة، ما عطّل كشف الحقيقة في العقود الستة التي مضت، وعرفت موجاتٍ متتاليةً من الاغتيالات، ومن تعذيب ذهب ضحيته ما يقارب 60 ألف ضحية، أودعوا ملفاتهم لدى الهيئة.

المؤشر المهم لتحرّش السلطات الجديدة بالهيئة ما يبرّره، فالرئيس الحالي كان، بشكل أو بآخر، جزءاً من هذه الذاكرة المؤلمة، ولعل شهادة المناضل اليساري التونسي والكاتب جيلبار النقاش (مجموعة برسبكتيف اليسارية) الذي ألف في السجن من أجمل ما كتب في أدب السجون، وقدمها في اليوم الأول، كانت أكبر دليل على ذلك، فقد ذكر فيها، وكانت شهادته ضمن المجموعة الأولى، أنه، وهو يُعذَّب في أقبية السجن على بعد أمتار قليلة من مكتب المدير العام للأمن الوطني آنذاك، الرئيس الحالي الباجي قائد السبسي، فالمؤكد أن صرخاته وآلة التعذيب الجهنمية تفرمه، كانت تصل إلى السبسي.

بدأت الحصص بشهادات أمهات الضحايا الذين سقطوا شهداء في ثورة ديسمبر 2011، تكريماً للشهداء واعترافاً بما قدموه لتونس، فلولا دماؤهم وأرواحهم ما كان لتونس أن تتعرّف على

كانت شهادات العائلات مؤلمة. وبقطع النظر عن التفاصيل الدقيقة التي قدموها والملابسات الحاثّة بتعذيبهم حتى الموت، فإن الخيبة والشعور بالمرارة قد غلبا على تلك الشهادات، وتلك العائلات ترى قتلة أبنائهم يتجولون أحراراً، بل إن بعضهم تمت ترقيته. ولذلك، لم يكن التعويض الذي أصروا عليه مطلبهم الأولي، بل كان إصرارهم على تحقيق أهداف الثورة التي أزهقت أرواح أبنائهم من أجلها، وقد عبرت هذه العائلات عن خيبتها من الطبقة السياسية بلا استثناء التي، حسب اعتقادها، خذلتها وتناستها، ما أن تسلمت السلطة، بل إن بعض من يحكم الآن، حتى الإعلاميين، يعتبرون الثورة هذه مَعَرّة، فهي ثورة البرويطة (العربة) والجياع، وذلك للتقليل منها وإهانة شهدائها.

وكانت أبلغ شهادةٍ إلى الآن التي قدمها الباحث سامي إبراهم الذي قضى ثماني سنوات في السجن، وقد ألقي عليه القبض، في بداية التسعينيات، ضمن التيار الإسلامي آنذاك، وقد قدم شهاداتٍ بليغةً على شكل سرديات مراثٍ لبلد عُذّب أبناؤه بشكل عبثي، فقتل وشرد عشرات الآلاف منهم، على مختلف انتماءاتهم ومشاربهم الفكرية والسياسية.

وتنقل جل من قدموا شهاداتهم بالحاضرين والمشاهدين من سجن إلى آخر، وعدّدوا، في سردياتٍ حزينة، تقنيات التنكيل والإذلال الرمزي أساساً الذي تعرّضوا له، حيث ذكروا جلهم كيف تم تعذيبهم وتجريدهم وتكديسهم عراة والتحرّش بهم الذي وصل، في أحيان كثيرة، إلى الاغتصاب (ذكوراً وإناثاً). وقد حدث ذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان مثلاً، أو ذكرى استقلال البلاد، وكلها ضمن طقوس احتفاليةٍ تجعل من التعذيب الوليمة في مثل هذه المناسبات الوطنية.

للتعذيب، كما ورد في شهادات جل من استمعنا إليهم إلى الآن، وكما قال الباحث سامي إبراهم، صنفان، كما كانت وجبات الجلادين تعذيباً عقلانياً مرتبطاً بالحصول على المعلومات

كان غياب رؤساء الجمهورية والحكومة ومجلس النواب مؤشراً على رفض السلطات التونسية التعاطي الجدي مع العدالة الانتقالية التي اختارها الشعب التونسي، باعتبارها أنبل السبل لمعرفة الحقيقة وصون الذاكرة، فضلاً عن المحاسبة، ووصولاً إلى مصالحة حقيقية. وعلى الرغم من كل هذا النبل، فإن تلكؤ السلطات العمومية في التعامل مع هذا الملف لا يجعلنا واثقين من أننا قطعنا بشكل نهائي مع ثقافة التعذيب وآلته الرهيبة.