04 نوفمبر 2024

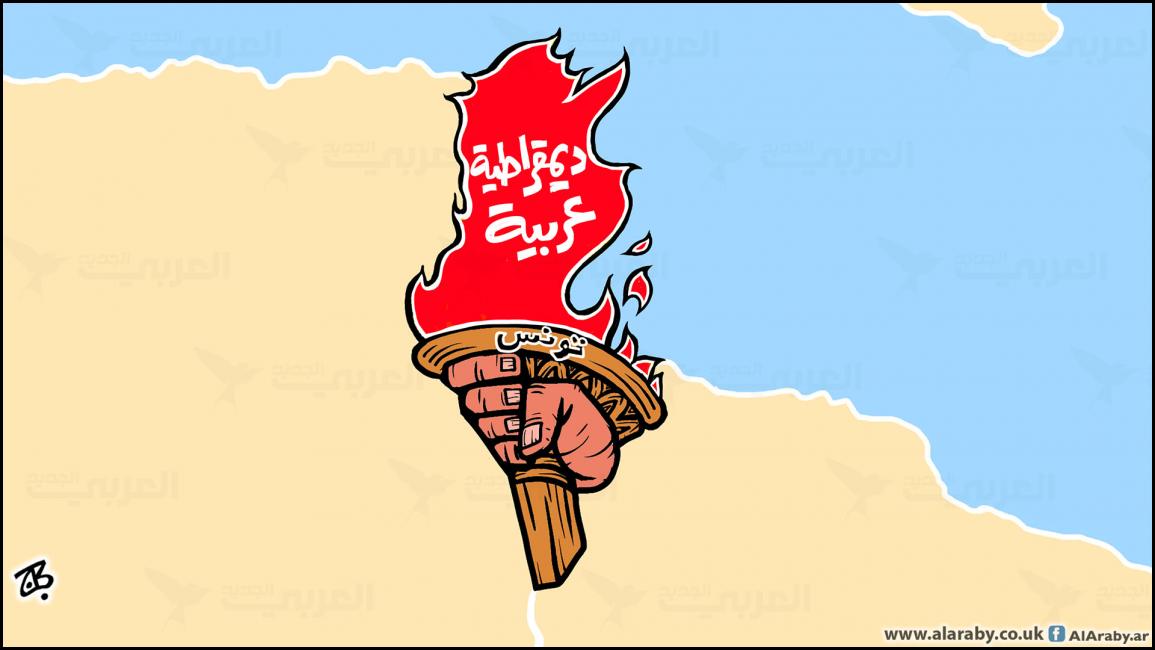

هشاشة الثقافة الديمقراطية في تونس

يمنحنا الإعلام التونسي، وبعض المواقف الصادرة عن أحزاب وقيادات سياسية حجةً دامغة، تضاف إلى غيرها، على هشاشة التجربة الديمقراطية في بلدٍ يعبر انتقاله الديمقراطي بصعوباتٍ كثيرة، حتى تخاله ينحرف، من حين إلى آخر، تحت ضغط الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية، وحداثة البلد بالديمقراطية نفسها، على الرغم من تقاليدها المدنية وصلابة المجتمع المدني، وهما أبرز ما يميزانها. قد يكون ميراث الاستبداد الذي استمر ستة عقود، ومفاجأة الثورة ذاتها التي لم يتهيأ إليها المجتمع حتى يخوض تجارب مثيرة من التعدّدية والحرية إلى حد الفوضى، من العوامل التي تفسر ذلك.

ولكن، على الرغم من السنوات الست التي مرت على سقوط النظام، ويُحتفي بذكراها خلال شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، في سياقٍ يعرف ارتفاع منسوب الخيبة من تراجع جل التجارب الأخرى التي انخرطت في الربيع العربي، لا أحد ينكر أن التونسيين هم في منأىً من انتكاسةٍ قد تعصف بما بني إلى الآن، فلا شيء يدل على أن ذاك الانتقال قد رسّخ بشكل نهائيٍّ لا رجعة فيه. فالثقافة الديمقراطية التي تشكلت، خلال هذا الأمد القصير، ليست، في اعتقادنا، سوى قشرة رهيفة في جسمٍ متكلس من الاستبداد السياسي والاجتماعي، ذلك أن الثقافة العائلية التسلطية، إلى جانب ضمور ثقافة الحقوق، والاستهتار بالدستور والضيق من الاختلاف تحت هوس الإجماع، قد تكون مفاتيح لفهم المخاطر التي لا تزال محدقةً بتجربة الانتقال الديمقراطي التي تعيشها البلاد.

يشبه الإعلام، إلى حد كبير، بفلتانه وعثراته وزلات لسانه، حالة الحلم أو الهذيان، خصوصا في لحظات الانتشاء و"التخمر" الذي فتك فيه العقد، ويفتح الباب واسعاً أمام تعبيراتٍ فصيحة للمكبوتات والرغبات الدفينة التي لا نتجرأ عن الإفصاح عنها علناً. لذلك، يكون هذا الإعلام أكثر صدقاً أحياناً من كل الخطابات العقلانية المدروسة. وهو، لهذا السبب، يمثل عينةً صادقةً عن ثقافات النخب تحديداً، فالحماسة الفياضة التي تعيشها "بلاتوهات الإذاعات التونسية أو التلفزية"، فضلا عن النقاش العمومي على صفحات التواصل الاجتماعي يجليان تلك القيم الجماعية الأكثر تقاسماً لدى تلك النخب، وحتى لدى أوساط واسعة من الرأي العام.

عمدت، قبل أيام، قناة تلفزية تونسية تستحوذ على نسب عالية من المشاهدة، إلى تمرير لقطاتٍ مفبركةٍ تفيد بأن قناة عربية (ساندت الثورة) نقلت على المباشر، وبعد منتصف الليل،

احتجاجات اجتماعية في منطقة في تونس، وجهت الإعلامية أصابع الاتهام إلى هذه القناة بأنها وراء تلك الاحتجاجات، وأنها تتآمر على أمن البلاد العام. وانبرى ضيوف الحلقة، وأحدهم وزير ينتمي إلى ائتلاف الحزب الحاكم، للتحريض على الصحفيين أنفسهم (وهم تونسيون)، ووصفوا القناة العربية بأشد النعوت وضاعةً، وأجمعوا على أن أمن البلاد وسلامتها يقتضيان إغلاقها. والغريب أن المنشطة (المذيعة)، وهي إعلامية ذات خبرة، فضلا عن أنها أستاذة جامعية، لم تستطع لجم معاداتها تك القناة. وقد يكون ذلك ما أعماها عن أبجديات أخلاقيات المهنة، فضلا عن بروتوكولات المهنية المعمول بها في مثل هذه الحالات.

المؤشر الثاني الدال على هشاشة الثقافة الديمقراطية، وقدرة الإعلام الفاقد نزاهته على التلاعب بالرأي العام وتأليبه ضد الديمقراطية نفسها، ما عرفت، أخيراً، بقضية "عودة الإرهابيين من بؤر التوتر"، والتي كشفت أيضاً عن بعد نخبٍ تونسية عديدة عن الدستور وقيمه، فضلا عن أبجديات الديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات. فقد تبين أن الدستور غائب تماما في مواقف كثيرين من هؤلاء، أحزابا كانوا أو زعامات أو قيادات مدنية، بل إنهم زايدوا على بعضهم بعضاً في نسف كل تلك المبادئ والقيم، فقد طالب بعضهم، مثلاً، بحذف الفصل الذي يحجر سحب الجنسية من المواطنين التونسيين، أياً كانت الجريمة التي ارتكبوها، بل زايد بعضهم أيضاً، حينما طالب بإعدامهم خارج القانون، فالمهم بالنسبة لهؤلاء منع عودتهم إلى البلاد، ولو كان القضاء في انتظارهم. أما من دعا إلى أن يكون الدستور والمواثيق الدولية وقانون مكافحة الإرهاب السقف الموضوعي للتعامل مع هذا الملف، فضلاً عن الإجراءات اللوجستية والتنظيمية المتعلقة بالاستخبارات والفضاء السجني ذاته، فقد عد متواطئاً، بشكل أو بآخر، مع هؤلاء. في ظل هدا التجييش الأهوج، مر موقف أستاذ القانون الدستوري، عياض بن عاشور، مثل صرخةٍ في واد سحيق، حين دعا إلى احترام الدستور وتطبيق القانون من دون مزايدات سياسية.

يبدو أن تونس سـتشهد، في الأشهر المقبلة، تغييرات عديدة، ستضع على المحك قدرة النخب السياسية على الصمود، وتختبر، بشكل خاص، مدى رسوخ ثقافتها في الديمقراطية، خصوصا أن الفأل المتعاظم بالتحول الديمقراطي بدأ يتراجع في ظل التحولات الجيوسياسية التي تعرفها المنطقة التي تجري بشكل دقيق في سورية، فضلا على انكفاء دور تركيا، وتقاربها مع روسيا، وصعود دونالد ترامب الذي يفضل ولايات متحدة أميركية زاهدة في الشرق الأوسط الذي شكل لها، منذ عقود، صداع رأس حادا، باستثناء أمن ربيبها المدلل الكيان الإسرائيلي.

للانتكاس الديموقراطي أكثر من ضحية. ولكن، هناك تخوف حقيقي من أن تكون حركة النهضة

الضحية الأبرز لهذا التراجع، لو استطاع خنق التجربة أو إجهاضها في الفترة المقبلة. وقد بدأت حملة إعلامية واسعة للبحث عن أدلة تورّطها في كل إخفاقات المرحلة السابقة، بما فيها تسفير الشباب إلى مناطق التوتر، فإذا كان الناس يطالبون بمحاكمة الإرهابيين، فإن أوساطاً إعلامية وسياسية، ومنها منتمية إلى الائتلاف الحاكم، تطالب بمحاكمة "النهضة"، من أجل مقايضتها: إما الاختفاء التام من المشهد السياسي، أو إخفائها بشكل قسري، من خلال إعادتها إلى السجن أو السرية.

يبدو أن لا أحد عاد متحمساً للدفاع عن أكثر أشكال الإسلام السياسي اعتدالاً في المنطقة، تحت رهاب الإرهاب. لذلك، يرى بعضهم أنها الفرصة المواتية للتخلص من خصمٍ سياسيٍّ، لم يستطيعوا التغلب عليه، من خلال آليات التنافس الديمقراطي. وقد يكون ذلك سبباً في إعلان "النهضة" أنها لا تمثل الإسلام السياسي، بل إنها تعبير مبتكر من الإسلام الديمقراطي (المسلمين الديمقراطيين)، غير أن خصومها لن يصدقوا ذلك، فهم مغرمون باستئناف محاكم التفتيش.

بقطع النظر عما ستؤول إليه معركة الحداثيين و"أصحاب النمط" مع "النهضة" تحديداً، فإن المعارك المقبلة ستكون فاقدةً أي قواعد لعبة وغير مستندة إلى ما تتيحه الديمقراطية من آليات تنافس واسعة، لأن قيم الديمقراطية ظلت، إلى الآن، رقيقة في ثقافتنا السياسية، ضيقة وسطحيةً أحياناً، فالتوافقات التي حصّنت الانتقال الديمقراطي تعود إلى إرادة الشيخين، راشد الغنوشي والباجي قائد السبسي، من دون أن تكون متجذرة في قيم قواعد أولئك الحزبيين، ولا حتى قياداتهم، فما بالك بالأوساط العريضة من المواطنين الذين استطاع إعلامٌ فاقد قواعد النزاهة أن يتلاعب بوعيهم، حين يستمثر الإخفاقات الاقتصادية والاجتماعية ومخاطر الرهاب، للانقضاض على الديمقراطية، ولصناعة الحنين إلى الدولة الأمنية فقط.

ولكن، على الرغم من السنوات الست التي مرت على سقوط النظام، ويُحتفي بذكراها خلال شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، في سياقٍ يعرف ارتفاع منسوب الخيبة من تراجع جل التجارب الأخرى التي انخرطت في الربيع العربي، لا أحد ينكر أن التونسيين هم في منأىً من انتكاسةٍ قد تعصف بما بني إلى الآن، فلا شيء يدل على أن ذاك الانتقال قد رسّخ بشكل نهائيٍّ لا رجعة فيه. فالثقافة الديمقراطية التي تشكلت، خلال هذا الأمد القصير، ليست، في اعتقادنا، سوى قشرة رهيفة في جسمٍ متكلس من الاستبداد السياسي والاجتماعي، ذلك أن الثقافة العائلية التسلطية، إلى جانب ضمور ثقافة الحقوق، والاستهتار بالدستور والضيق من الاختلاف تحت هوس الإجماع، قد تكون مفاتيح لفهم المخاطر التي لا تزال محدقةً بتجربة الانتقال الديمقراطي التي تعيشها البلاد.

يشبه الإعلام، إلى حد كبير، بفلتانه وعثراته وزلات لسانه، حالة الحلم أو الهذيان، خصوصا في لحظات الانتشاء و"التخمر" الذي فتك فيه العقد، ويفتح الباب واسعاً أمام تعبيراتٍ فصيحة للمكبوتات والرغبات الدفينة التي لا نتجرأ عن الإفصاح عنها علناً. لذلك، يكون هذا الإعلام أكثر صدقاً أحياناً من كل الخطابات العقلانية المدروسة. وهو، لهذا السبب، يمثل عينةً صادقةً عن ثقافات النخب تحديداً، فالحماسة الفياضة التي تعيشها "بلاتوهات الإذاعات التونسية أو التلفزية"، فضلا عن النقاش العمومي على صفحات التواصل الاجتماعي يجليان تلك القيم الجماعية الأكثر تقاسماً لدى تلك النخب، وحتى لدى أوساط واسعة من الرأي العام.

عمدت، قبل أيام، قناة تلفزية تونسية تستحوذ على نسب عالية من المشاهدة، إلى تمرير لقطاتٍ مفبركةٍ تفيد بأن قناة عربية (ساندت الثورة) نقلت على المباشر، وبعد منتصف الليل،

المؤشر الثاني الدال على هشاشة الثقافة الديمقراطية، وقدرة الإعلام الفاقد نزاهته على التلاعب بالرأي العام وتأليبه ضد الديمقراطية نفسها، ما عرفت، أخيراً، بقضية "عودة الإرهابيين من بؤر التوتر"، والتي كشفت أيضاً عن بعد نخبٍ تونسية عديدة عن الدستور وقيمه، فضلا عن أبجديات الديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات. فقد تبين أن الدستور غائب تماما في مواقف كثيرين من هؤلاء، أحزابا كانوا أو زعامات أو قيادات مدنية، بل إنهم زايدوا على بعضهم بعضاً في نسف كل تلك المبادئ والقيم، فقد طالب بعضهم، مثلاً، بحذف الفصل الذي يحجر سحب الجنسية من المواطنين التونسيين، أياً كانت الجريمة التي ارتكبوها، بل زايد بعضهم أيضاً، حينما طالب بإعدامهم خارج القانون، فالمهم بالنسبة لهؤلاء منع عودتهم إلى البلاد، ولو كان القضاء في انتظارهم. أما من دعا إلى أن يكون الدستور والمواثيق الدولية وقانون مكافحة الإرهاب السقف الموضوعي للتعامل مع هذا الملف، فضلاً عن الإجراءات اللوجستية والتنظيمية المتعلقة بالاستخبارات والفضاء السجني ذاته، فقد عد متواطئاً، بشكل أو بآخر، مع هؤلاء. في ظل هدا التجييش الأهوج، مر موقف أستاذ القانون الدستوري، عياض بن عاشور، مثل صرخةٍ في واد سحيق، حين دعا إلى احترام الدستور وتطبيق القانون من دون مزايدات سياسية.

يبدو أن تونس سـتشهد، في الأشهر المقبلة، تغييرات عديدة، ستضع على المحك قدرة النخب السياسية على الصمود، وتختبر، بشكل خاص، مدى رسوخ ثقافتها في الديمقراطية، خصوصا أن الفأل المتعاظم بالتحول الديمقراطي بدأ يتراجع في ظل التحولات الجيوسياسية التي تعرفها المنطقة التي تجري بشكل دقيق في سورية، فضلا على انكفاء دور تركيا، وتقاربها مع روسيا، وصعود دونالد ترامب الذي يفضل ولايات متحدة أميركية زاهدة في الشرق الأوسط الذي شكل لها، منذ عقود، صداع رأس حادا، باستثناء أمن ربيبها المدلل الكيان الإسرائيلي.

للانتكاس الديموقراطي أكثر من ضحية. ولكن، هناك تخوف حقيقي من أن تكون حركة النهضة

يبدو أن لا أحد عاد متحمساً للدفاع عن أكثر أشكال الإسلام السياسي اعتدالاً في المنطقة، تحت رهاب الإرهاب. لذلك، يرى بعضهم أنها الفرصة المواتية للتخلص من خصمٍ سياسيٍّ، لم يستطيعوا التغلب عليه، من خلال آليات التنافس الديمقراطي. وقد يكون ذلك سبباً في إعلان "النهضة" أنها لا تمثل الإسلام السياسي، بل إنها تعبير مبتكر من الإسلام الديمقراطي (المسلمين الديمقراطيين)، غير أن خصومها لن يصدقوا ذلك، فهم مغرمون باستئناف محاكم التفتيش.

بقطع النظر عما ستؤول إليه معركة الحداثيين و"أصحاب النمط" مع "النهضة" تحديداً، فإن المعارك المقبلة ستكون فاقدةً أي قواعد لعبة وغير مستندة إلى ما تتيحه الديمقراطية من آليات تنافس واسعة، لأن قيم الديمقراطية ظلت، إلى الآن، رقيقة في ثقافتنا السياسية، ضيقة وسطحيةً أحياناً، فالتوافقات التي حصّنت الانتقال الديمقراطي تعود إلى إرادة الشيخين، راشد الغنوشي والباجي قائد السبسي، من دون أن تكون متجذرة في قيم قواعد أولئك الحزبيين، ولا حتى قياداتهم، فما بالك بالأوساط العريضة من المواطنين الذين استطاع إعلامٌ فاقد قواعد النزاهة أن يتلاعب بوعيهم، حين يستمثر الإخفاقات الاقتصادية والاجتماعية ومخاطر الرهاب، للانقضاض على الديمقراطية، ولصناعة الحنين إلى الدولة الأمنية فقط.