اعترافات متأخرة

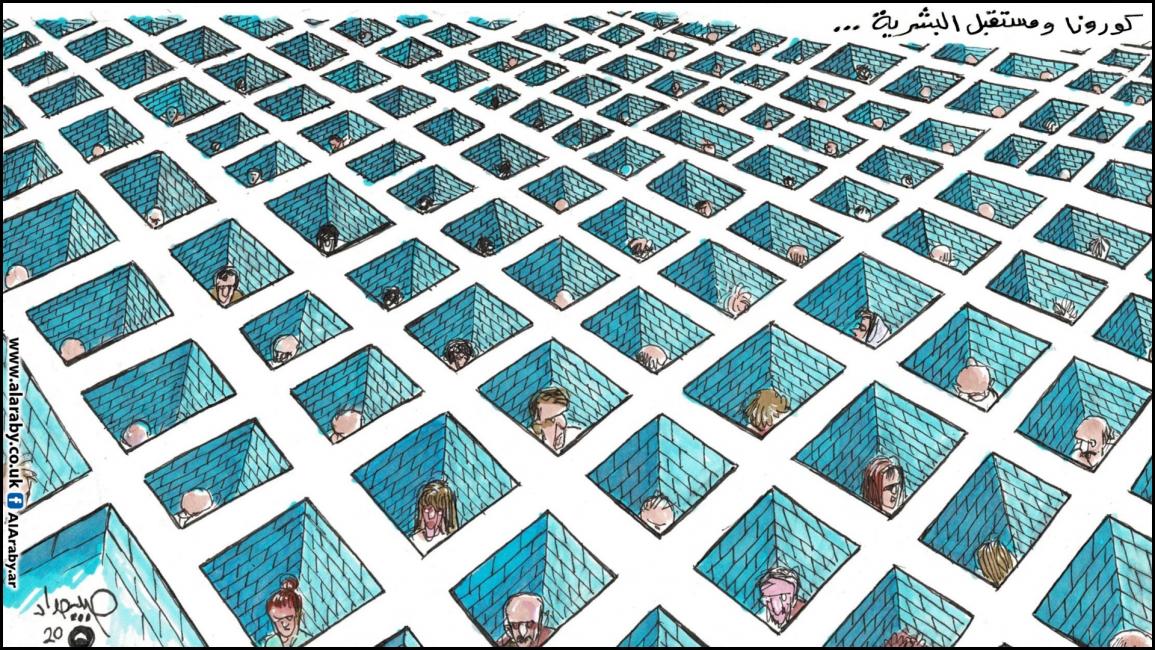

لم تكن محنة كورونا تجربة سهلة مرّت على العالم أفرادا وجماعات ودولا ومؤسّسات، بل كانت اختبارا صعبا ومحكّا حقيقيا عرفته الإنسانية، حيث ظلّ العالم سنتين حابسا أنفاسه ترقبا للأسوأ ومتوجّسا من كارثة غير مسبوقة قد تحصد مئات الملايين من الأرواح، كما كانت تروّج ذلك الإشاعات المتناسلة في جميع بقاع الأرض، ما دفع الناس إلى الهرولة إلى مراكز التطعيم، حسب ما قال بعضهم، وإلى المقابر الجماعية حسب آخرين.

وبهذا، عمّت الفتنة وطغت البلبلة حدا لم يعد فيه المرء يدري هل سيُمسي إذا أصبح، أم سيصبح إذا أمسى، سيما بعد أن وقع ذلك الجدل المثير بين كبار الأطباء في العالم، وتاه الناس بين مصدّق تابع لهذه الفئة ومكذّب تابع لتلك، وبين جدل آخر حول تلقيح تقول السلطات إنه اختياري، بينما تجعله في حالاتٍ أخرى وبكيفيةٍ ملتويةٍ إجباريا.

وزاد في الطين بلّةً لما أُكره الناس على الاعتصام بمساكنهم، حيث لبدوا فيها كما يلبد طائر الحجل بين الحشائش، التماسا للسلامة من قنّاص متربّص. وهنا وقعت أشياء غريبة جدا، بحيث إن من الناس من اكتشف أن علاقته مع أقرب مقرّبيه لم تكن بالمتانة التي كان يعتقد. ومنهم من تمنّى أن يرجع الزمان به إلى الوراء، ليستغفر ربه على جحوده بنعمة عيشٍ لم يكن به قنوعا، لكنه اكتشف في الحَجْر أنه استمتع بسعادة لم يعرفها من قبل. ومنهم من دخل في اكتئاب حادّ، بعد أن ضاق به العيش في حيّز مغلق، فأدرك بحقّ أن العمل خارج البيت رحمة، وأن كثرة الاحتكاك داخله بأفراد الأسرة سعيرٌ وعذاب، سيما عندما كانت تكثر المجادلات التافهة، وتحتدم النقاشات العقيمة التي عادةً ما كانت تنتهي بالخراب لبيوتٍ كثيرة. وقد سجلت محاكم الأسرة في المغرب فعلا أرقاما قياسية في الطلاق، لم نسمع لها مثيلا طوال حياتنا. وأعتقد أن الأمر كان كذلك في معظم دول المعمورة.

ومن أطرف ما مر بنا، نحن قدماء معتقل تزممارت، أن هواتفنا لم تكن تكفّ عن الرنين طوال هذه المدة، وكان كل من يتصل بنا من المعارف وغيرهم يسألنا باندهاش عظيم: نحن في هذا الحَجر البغيض، نستمتع بالأكل المريء، والنوم المريح، ووفرة الدواء، كما نستمتع بالكتب والمجلات والتلفزات واللوحات الإلكترونية والهواتف الذكية وكل ما جادت به التكنولوجيا الحديثة من نِعم ومزايا، وأصابنا، رغم ذلك، القنوط والاختناق، إلى الحدّ الذي يفكّر فيه بعضنا بالانتحار. قولوا لنا بالله عليكم، كيف صبرتم أنتم في تلك القبور الموبوءة 18 سنة وشهرين وستة أيام، أي ما يعادل كما قال أحدكم 6653 يوما وليلة في العزلة والظلام والبرد والمجاعة، والحرمان المطلق من الشمس والدواء؟!

لا يهمّ بعضهم في كل ما حصل خلال انتشار الوباء، سوى ملء الجيوب، ولو على حساب فقيرٍ محتاجٍ أو مريض لم يغادر بعد ذكرى كابوسٍ كاد أن ينقله في لحظات إلى عالم آخر

الحقيقة أننا لم نكن نملك جوابا ولا نجد ما نردّ به غير الابتسام وبعض الهمهمات التي لا تعني شيئا، وذلك تواضعا لله صاحب المنّة علينا، وخشية من أن نُفهم غلطا، فيعتبر بعض من يتربّص بنا في المنعرجات ويده على الزناد أننا نريد تقديم أنفسنا في صورة الطواويس التي تنفخ صدورها تيها وزهوا، بينما الحقيقة أننا كنا وما زلنا مدركين أن المسألة كانت معجزة من المعجزات، وزدنا يقينا بذلك لمّا رأينا الناس تشتكي وتتذمر من حَجْر مصنفٍ بخمسة نجوم.

الخلاصة أن الفيروس الذي وقع عليه جدل عالمي كبير مجرّد كائن دقيق لا يُرى بالعين المجرّدة المحدودة للبشر. ورغم ذلك فعل الأفاعيل ببني آدم، فأعجز علماءه واستنفر الكرة الأرضية من أقصاها إلى أقصاها، وزلزلها زلزالا عظيما، جعل أولي الألباب من الناس يراجعون أنفسهم ويتفكّرون في قوله تعالى "وما أوتيتم من العلم إلا قليلا".

لقد أسفرت تجربة كورونا القاسية عن حكاياتٍ مثيرة، من أجمل ما سمعت منها أن عقيدا متقاعدا من الجيش كان ميسور الحال، فلمّا حلت به العدوى ووصل به المرض إلى منتهاه، لطف الله به وهو في ساعة الصفر. وعندما رجع إلى سالف صحته، هجر بذخ المدينة وزخرفها وتوجّه إلى البادية، حيث بنى له على حافّة نهر كوخا من طينٍ وقصب، وتفرّغ لعبادة الله مكتفيا بالقليل القليل من القوت.

غير أن الذين ختم الله على قلوبهم، وهم كثر، وجدوها فرصة سانحة لإشعال الحرائق في المحروقات والأسعار، متأسّين بجهنم، حين سُئلت هل امتلأت فأجابت: هل من مزيد؟ لا يهمّهم في كل ما حصل شيءٌ غير ملء الجيوب، ولو على حساب فقيرٍ محتاجٍ أو مريض لم يغادر بعد ذكرى كابوسٍ كاد أن ينقله في لحظات إلى عالم آخر.