الموت الذي يأتي مُتأخّراً في غزّة

من الممكن أن تتساءل بينك وبين نفسك، وأنت تتابع أحداث هذه المقتلة الدائرة في أهل غزة: هل من الممكن أن يحسُد الناس هناك بعضهم بعضاً؟ هل سيصلون إلى مرحلة أو نقطة يقولون عندها: يا لحُسن حظّه، فقد مات في أيام الحرب الأولى، والحقيقة الصادمة أنّك قد سمعت ذلك مراراً وتكراراً، بل هناك من كتبوا وهُم في قمّة اليأس والألم، وعلى جدران حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبارة مؤلمة: نجا من مات، مات من نجا.

لو أطلقنا خيالاتنا ونحن نتابع ما يحدث من صور موت بشعة، يتفنّن العدو في ابتكارها واختراعها، سوف نتخيّل كم تعذّب من قضى ما يزيد عن ثلاثمائة يوم وهو يحاول أن يبقى على قيد الحياة مع أفراد عائلته، ونتخيّل كم جاهد وكافح لكي لا يموت، وكم مرّةً نجا من موت محقّق، وكم مرّةً انتقل من مكان إلى آخر، حسب أوامر يطلقها الجيش بكلّ الطرق، من إلقاء المنشورات الورقيّة، أو عبر الرسائل النّصّيّة، أو حتى المكالمات الهاتفيّة المُسجّلة، وكل نزوح هو من صور الموت، أمّا الموت الأكبر بالنسبة للغزّي الذي يعشق بيته وحارته ومدينته، هو الموت الأول حين طُلب منه أن يترك هذا كله وينتقل إلى العيش في ما بعد وادي غزّة، بناء على أوّل قرارات النزوح والإخلاء، وكان ذلك في يوم الجمعة الأول من الحرب، وهو يوم لا يمكن أن يُنسى، لمن تركوا كلّ شيء خلفهم، وأصبحوا نازحين لا يملكون إلا الملابس التي تستر أجسامهم.

قبل أيام، أُبيدت عائلة بكاملها، وهي عائلة لرجل أعمال غزّاوي أصيل، يتحدر من حيّ الشّجاعية، ولمن لا يعرف هذا الحيّ وأهله فقد فاته الكثير، ولا يمكن أن نفيه حقّه بالشرح أو التوضيح، فهو أكبر أحياء غزّة القديمة وأشهرها، ويشتهر بشجاعة أهله وشهامتهم، وربما اشتقّ اسمه بسبب ذلك، وإلى جانب الشجاعة الشهامة التي يتميّز بها أهل هذا الحيّ، المتكاتفون دائماً يداً واحدة، فهم يتميّزون بالولاء التّام والمستمرّ للآباء والأُمّهات، فمهما كبُر الابن وعلا منصبُه وحاز من الصيت والمال، إلّا أن كلّ ما يملكه يكون ملك يمين والديه، ومهما بلغا من العمر، كما أنّ الأمّ تقوم بتدبير شؤون البيت الواسع، والذي من الطبيعي أن يحوي أكثر من زوجة للابن، وجيشاً من الأطفال الذين يسرحون ويمرحون تحت ولاية الجدّة، والتي تقوم مقام الرجال في غيابهم، وحيث يقضون جلّ نهارهم في التّجارة والبحث عن الرزق وتوسيعه، حتّى يؤمّنوا بحبوحة من العيش للأبناء والزّوجات، ونادراً ما تسمع عن مشكلات زوجيّة، رغم تعدّد الزوجات، لأنّ أمّ الزّوج تمسك بزمام الأمور بقبضة من حديد.

في الأيام الأولى من الحرب، نزحت عائلة من الشّجاعية، وهي عائلة تاجر شهير، ولديه جيش صغير من الأطفال، باتجاه منطقة الزوايدة في وسط القطاع، ومن الطبيعي أن يتوجّه هذا التاجر إلى أصدقاء جمعته بهم التجارة ومصالح العمل، وأن يكمل عمله، ويروّج تجارته، حيثما استقرّ به الحال، وبعد النزوح القسري من حيّ الشّجاعية مرتع الطفولة والصّبا والشباب. ولذلك ليس غريباً أن يذيع صيت رجل الأعمال الكريم والشّهم ابن الشجاعية الأصيل (أبو جواد)، والذي تناقل الناس قصصاً ومواقف عن كرمه ونزاهته؛ فضرب مثلاً نادراً للتاجر الأمين الذي لم يستغلّ أوضاع الحرب كما فعل غيره من التّجار الجشعين، ولكنه كان جواداً بماله، يتبرّع ويُعطي لمن حوله في منطقة الزوايدة، من النازحين وأهل البلدة، أكثر مما يبيع، فلم تتوقّف الألسنة عن الدّعاء له والثناء عليه.

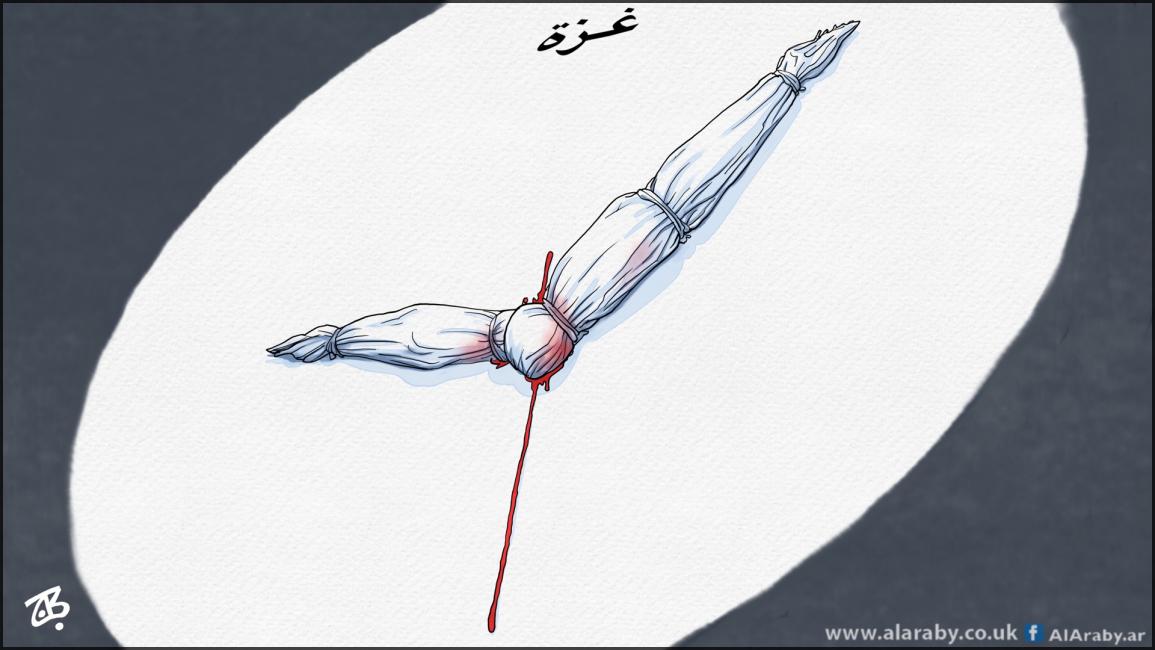

عاش "أبو جواد" مع عائلته الكبيرة في "بركس"، وهو بيت صغير أقيم من صفائح الحديد، وتحمّل معهم سوء الحياة يوماً بعد يوم، ولنا أن نتخيّل كم مرّة نجوا من الموت، وكم مرّة بكى الصغار رعباً، وكم مرّة انتعش في قلبه الرّجاء بهُدنة قريبة. وبعودة عاجلة إلى روتين حياته، وإلى حيّ الشجاعية، ولكن كل ذلك انتهى، وذلك حين أصابت هذا الملاذ الأخير صواريخ ثلاثة، حوّلت الأحلام إلى أشلاء، ووضعت نهاية متأخّرة ومؤلمة وموجعة لآمال لم تتحقّق.