"صار وقت الحكي"

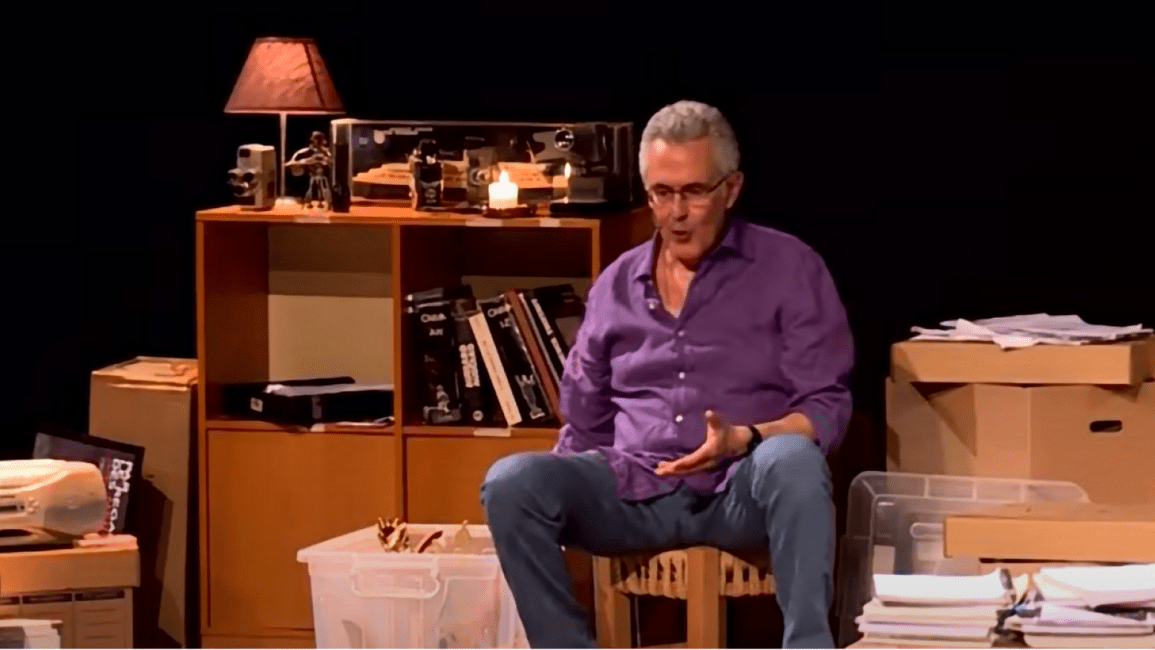

فيليب عرقتنجي في مشهد من عرض "صار وقت الحكي" في بيروت (صفحته في فيسبوك)

لم يتلبّس فيليب عرقتنجي شخصية أخرى في عمله المسرحي الذي يُعرض حاليا على خشبة مسرح مونو في بيروت، ويحمل عنوان "صار وقت الحكي" (من إخراج لينا أبيض)، فالرجل الذي يقف على الخشبة لا يدّعي أنه آخر، وهو لا يؤدّي حتى أدوار من يستحضرهم من ماضيه وذاكرته، كما يفعل مؤدّو المونودراما عادة، إذ نراهم يحضرون عبر تسجيلاتٍ صوتية، أو صور فوتوغرافية، أو مشاهد مصوّرة. وبهذا، يتبدّى رهانه كلّه قائما على إخبارنا بما بقي ساكتا عنه ونجهله عن تاريخه الشخصي، وكأنه يريد التخفّف أخيرا من أمرٍ بات يُثقل عليه. يخبرنا عرقتنجي أيضا عن قصصٍ يحملها منذ مدة وقد أصبح متأكّدا أن مآلها لن يكون سيناريو ينقله إلى الشاشة الكبيرة. ولأنه سينمائي بالتأكيد، وليس مسرحيا، نراه هنا يؤدّي دوره حكّاءً يستخدم المسرح وسيلةً وليس غاية، ربما لأنه يريد أن يقول لنا إنه، في نهاية المطاف، عالقٌ مثلنا في مسرحية الحياة التي يعيشها كل فردٍ منّا، حيث توجد كواليس، وأن هذه الكواليس، على فرادتها أو ذاتيّتها، لا بد وأن تُرجع من بات شخصيةً عامّة أو مبدعا متحقّقا من أي نوعٍ كان، إلى مضمار "العادية" بما هي هشاشة وضعف وذاكرة مشظّاة ننتمي جميعا إليها.

يحكي فيليب عرقتنجي بصوته هو، حكايته هو. "لأن قصّتي هي قصّتك، سمحتُ لنفسي بمشاركتها"، هكذا يقول، ثم يُخبرنا قصة هذا الصبي الذي بقي وقتا لا ينطق بعد أن غادرته سعدى، المربية، التي سيتضّح لاحقا أن عمّها اغتصبها في قريتها البعيدة، فعادت بعد أن ولدت، لتغادر من جديد، وليبقى الصبي، ومن ثم الرجل، متعلّقا بذكراها، برائحتها وبصوتها الذي علمه حكي العربية، حين كانت والدتُه لا تكلّمه إلا بالفرنسية، هو الذي وُلد وشبّ في محيطٍ فرانكوفوني وعاش 16 عاماً في فرنسا. إنه التأرجح، إذن، بين لغتين وثقافتين، الفرنسية والعربية، وبين هوايتين (البيانو والكاميرا)، وبين إتقان استخدام اليدين معا، اليمنى واليسرى، وبين التربية اليسوعية الصارمة والتوق إلى الحرية، وبين النجاح ثم الفشل بسبب صعوبة مبكّرة في القراءة وفي الكتابة، وبين الهجرة والانتماء الموجع إلى وطن، وبين حالة السلم والقوانين المرعبة الجديدة التي فرضتها سنوات الاقتتال والحرب ...

ولا بد أن خيار لينا أبيض السينوغرافي والإخراجي قد استوحى طبيعة النصّ الذي كتبه عرقتنجي بعد جلسات بوح عديدة ومطوّلة معها، بوصفه غوصا في تلابيب الذاكرة ومنعرجاتها، فنحن داخل مساحةٍ تتوزّعها الأغراض والصناديق والملفات والشرائط المسجّلة،... إلخ، وثمّة صبيةٌ لا عمل لها سوى مساعدة الرجل على التوضيب والتصنيف والتوثيق، فكلما روى حكاية أو انتهى من تفصيل، طلب إليها أن تركن الغرض المتعلّق بها في الزاوية. وهكذا دواليك، ذكرى بعد ذكرى، لأن الخشبة تجسيد لذاكرة تحوي نحو 50 عاما من المشاهدات والمعايشات والرحلات والمشاريع والأفلام والعلاقات والأفراح والخيبات والفقدان،... إلخ، وأيضا لطريقة عملها، حيث يستدعي الغرض ذكرى ما، حدّوتة، وجها، رائحة، صوتا، حدثا...

وقد تكون أكثر اللحظات المؤثرة في العرض لحظة استرجاع موت الوالد عشية عرض أحد أكثر أفلام عرقتنجي نجاحا جماهيريا (فيلم البوسطة)، وبوح الابن لأبيه أن كل ما قام ويقوم به هو فقط لكي يثبت له أنه، رغم إعاقاته المدرسية وعدم مواصلته دروس البيانو كما كان يريد له أن يفعل، قد نجح كمخرج سينمائي. ومثلها ذاك الاتصال الهاتفي المصوَّر بين عرقتنجي الذي يسير في أحد الأحراج، والمخرجة لينا أبيض، حيث يقصّ عليها أنه كتب حكاية ذاك المقاتل الشرس الذي روى له كم قتل وذبح وأنهى حيوات، وما بقي عالقا في رأسه سوى نظرة تلك البقرة التي رفض أن يسمح بسرقتها، فوضع المسدّس بين عينيها، لأنها من طائفة الأعداء. يبكي عرقتنجي لأن في جُعبته حكايا لا يدري أين يذهب بها، ثم يحفر في الأرض ليدفنها أسفل جذع شجرة.