14 أغسطس وما بعده: الحريق والطوفان

قبل خمسة أشهر إلّا قليلًا من طوفان الأقصى، 7 أكتوبر (2023)، قلتُ إنّنا بصدد المرحلة الأخطر من حرائق التاريخ، إذ ينفردُ الصهيوني بتسييد روايته عن فلسطين، الأرض والبشر والمقدّسات، معربداً في سراديب التاريخ المزيّف، من دون أن يُوقفه أحد أو يتصدّى له بجديّة، وكأنّه صار هناك تواطؤ بالصمت مع الجريمة الأعنف بحقِّ الأجيال الجديدة.

كان كلُّ الصهاينة، من رئيس حكومة الاحتلال إلى وزير الأمن الإرهابي، مروراً بطبقة الحاخامات والسياسيين، من اليسار واليمين، مُحتشدين في المعركة الأخطر: إسقاط الرواية الفلسطينية والعربية للمأساة وإشعال النار في الذاكرة، من أجل اعتماد الرواية الصهيونية (المؤسطرة) تاريخاً وحيداً للأرض. وفي ذلك يدشّنون المرحلة الأوضح من اعتبار الصراع في فلسطين معركة دينيّة بالأساس، إذ بات الخطاب الإسرائيلي مُركّزاً على نفي فلسطينيّة فلسطين، وبالضرورة نفي ملامح شخصيّتها الإسلاميّة والمسيحيّة، لتكون خالصًة، لليهود.

الآن، وبعد عشرة أشهر من العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني في قطاع غزّة والضفة الغربية، وعلى الأقصى في القدس المحتلة، يتأكّد تماماً أنّ إشعال النار في تاريخ المنطقة ليس هدفاً إسرائيليّاً فقط، بل إنّه مشروع دولي، أميركي بالأساس، وإقليمي تتّحد حوله دول عربية ضاقتْ بعروبتها، فراحت تبحث عن هُويّة شرق أوسطية تكون الغلبة فيها لإسرائيل، ما يضع هذه الدول في حالةِ عداءٍ صريحٍ مع كلّ أشكال المقاومة لهذا المشروع، وقبل ذلك في حالةِ إدانةٍ صريحةٍ لعملية طوفان الأقصى.

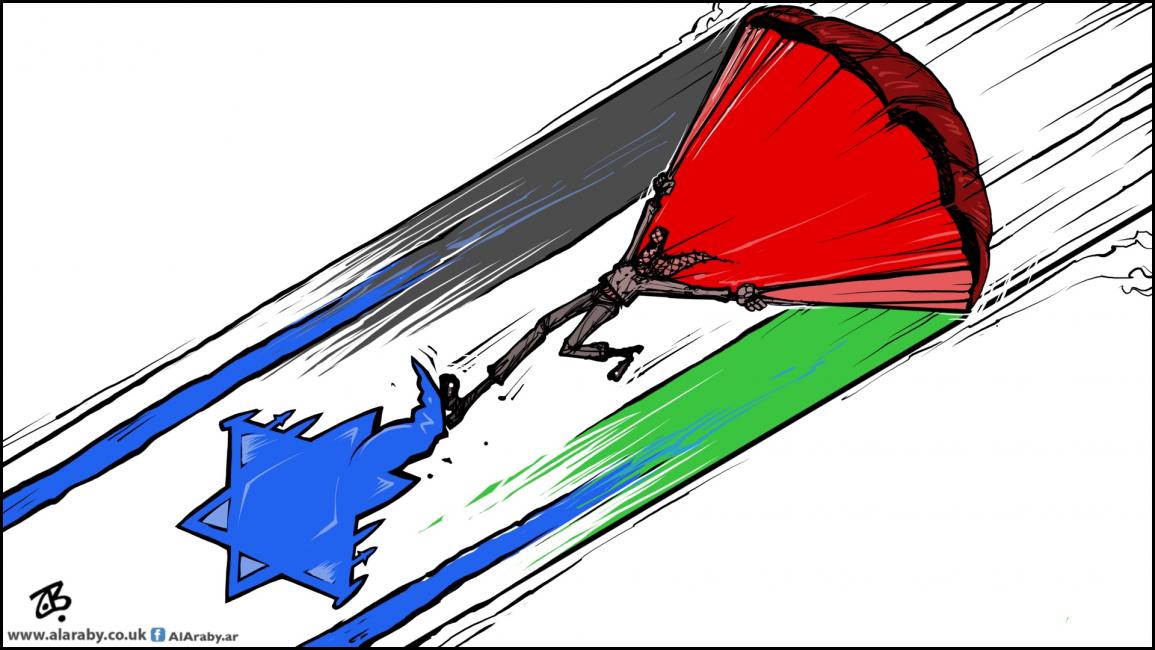

يجدّد ذلك كله التأكيد على أنّ الطوفان لم يكن قفزةً عشوائيّةً في المجهول، أو لحظة طيش للمقاومة الفلسطينية من دون حساب للنتائج والمآلات، أو رغبةً في الانتحار، بل على العكس من ذلك كله كان من أشكال التمسّك بالحياة والتشبّث بالبقاء في مواجهة مشروعٍ يشتغلُ بكامل طاقته في التهام التاريخ ورسم خرائط جديدة للجغرافيا وللعلاقات العربية الإسرائيلية، ولعلّ هذا ما يجعل القول إنّ المشروع الصهيوني بات يتمتّع بإسنادٍ عربي، ليس فيه أيّ افتئاتٍ على الأطراف التي لا تُخفي حرصها على استئصال جذور المقاومة في البيئة الإقليمية كلّها.

هذا الواقع الكريه إذ يعادي فكرة المقاومة، فهو يعادي جمهورَها من الشعوب العربيّة كذلك، ويقمع أيّ حضورٍ للجماهير في معركة طوفان الأقصى بالغلِّ ذاته الذي يشنّ به الصهيوني حربه على الشعب الفلسطيني، وينفذ جرائمه في اغتيالِ رموز المقاومة في أيّ مكان، غزّة أو بيروت أو طهران. لذا تمرّ عمليّة اغتيال الشهيد، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنيّة، من دون أن تخرج تظاهرة من عشرة أنفار أو جنازة شعبيّة في عاصمةٍ عربيّة، باستثناء صنعاء وبيروت، حيث جبهتا المقاومة المساندتان للمقاومة الفلسطينيّة منذ اليوم الأول للعدوان.

على أنّ تحييد الشارع العربي والمواطن العربي عن القضيّة المركزية، كما تُسمّى في أدبيّات الخطاب الرسمي العربي، لم يبدأ الآن فقط، بل هو مشروع استئصالي يجري على قدمٍ وساق منذ أكثر من عشر سنوات، وتحديدًا منذ 14 أغسطس/ آب 2014 في مصر، مع مذبحة فضّ اعتصام المتظاهرين في مصر ضدّ الانقلاب العسكري، والمدعوم من محور التطبيع، بكلِّ أشكال الدعم المالي والسياسي من دون توقف.

الحرب على الجماهير العربية تسير على خطٍّ موازٍ مع الحربِ على تاريخ فلسطين طوال السنوات الماضية، إذ لا تختلف منطلقات (وآليات) فضِّ اعتصامِ ميدان رابعة العدوية عن محاولةِ فضِّ مشروع المقاومة نهائيًا في غزّة، ولعلّ أفضل توصيف لما جرى في الفضِّ الأوّل ما قاله آخر الحقوقيين الكبار في مصر، اليساري النبيل أحمد سيف الإسلام، في خريف 2013، وهو يعلّق على البشاعة في استخدام القوّة المفرطة لقتل المتظاهرين بالذهاب إلى أنّ المقصود "إنهاء زمن الجماهير"، بحيث لا يفكّر كائنٌ بعد ذلك في معارضة السلطة أو رفضها، وهو ما تجده في الخطاب الصهيوني بشأن ضرورة "إنهاء زمن المقاومة" في فلسطين الآن، كما تسمعه من بنيامين نتنياهو وقيادات جيش الاحتلال ووزراء اليمين الديني الصهيوني المتطرّف، بالمفردات ذاتها.