01 أكتوبر 2022

السودان.. صدامٌ بلا مصدّات

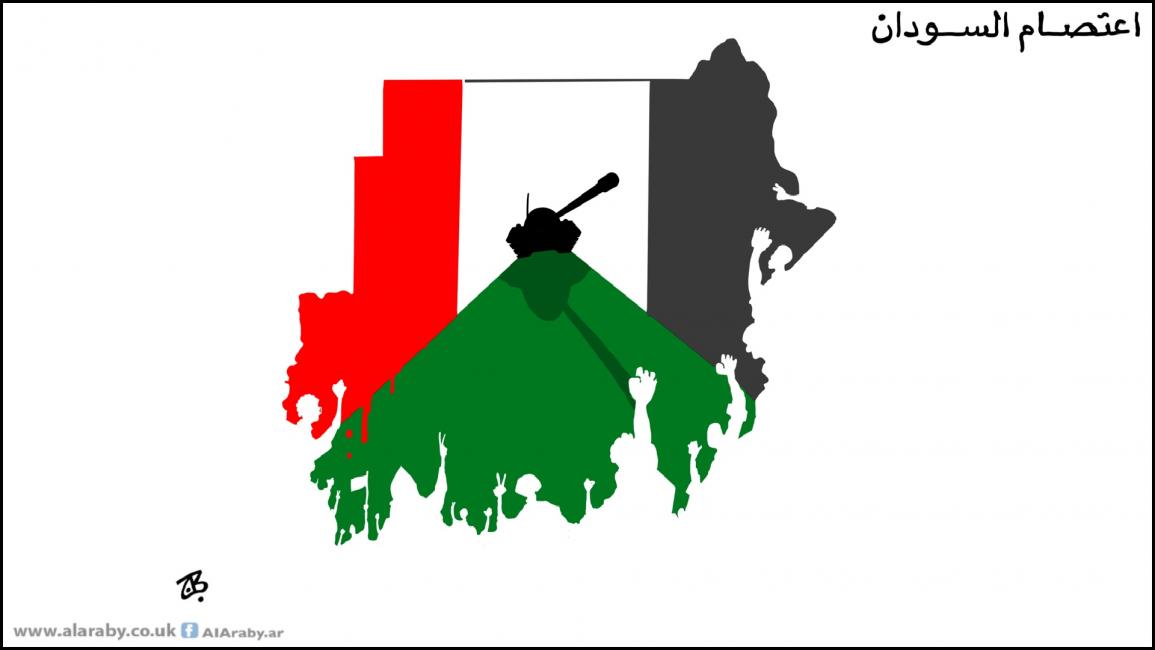

محمد أحمد عبد القيوم.. الاسم المجهول يمثل تلخيصاً لحالة السودان الحالية. حسب بيان لجنة الأطباء المركزية، هو موظف في الملاحة الجوية، استجاب لنداء العصيان المدني بعد فض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش، لكن قوات الدعم السريع داهمت المنزل لإجباره على كسر الإضراب والعودة إلى العمل، وحين رفض تلقّى رصاصة في رأسه.

هكذا الأمر بهذه البساطة والفجاجة، لا ادّعاء بتطبيق قانونٍ يمنع الإضرابات، كالذي أصدره المجلس العسكري في مصر بعد ثورة يناير في 2011، ولا حلول بديلة كما حدث في مصر أيضاً حين تم كسر إضراب لسائقي النقل العام بنزول سائقين من القوات المسلحة.

نطالع في المقاطع المصورة لفض الاعتصام فجاجة أخرى، فالجنود لم يُطلقوا أي شعاراتٍ وطنية، بينما يقتلون نحو 108 معتصمين على الأقل، منهم أربعون جثة تم العثور عليها في النيل. نشاهدهم يضربون الناس بالكرابيج، بينما يسألونهم: "مدنية أم عسكرية؟"، ويجب أن يرد الضحية: عسكرية!

الشعارات الوطنية والإسلامية متروكة للبيانات الركيكة للمجلس، بينما الواقع هو "عسكرية"، وهذه العسكرة المقصود بها حكم القوة البحتة لا أكثر، فمليشيات الدعم السريع ليست عسكرية أصلا، بل واقعها أفراد القبائل في أطراف البلاد القصيّة، "الجنجويد" التي ارتكبت الفظائع في دارفور، تحت قيادة حميدتي، تاجر الإبل الذي لم يدرس يوماً في كلية عسكرية، ويحمل اليوم رتبة فريق، ويتولى منصب نائب رئيس المجلس العسكري، وهذا بحد ذاته أبلغ إهانة للعسكرية.

دائما ما كان نموذج الحكم العسكري العربي يستخدم أجساداً مدنية أو أفكاراً مدنية، تعمل كالغضروف الذي يخفّض احتكاك المفاصل، أو كمصدات السيارات. وقد يكون المصد حزبا حاكما، وهكذا شكل جمال عبد الناصر الاتحاد الاشتراكي، وحكم صدام حسين والأسد بحزب البعث، ولا يمكن إنكار أن هذه الأشكال كان لها حظ من الشعبية، وأيضاً حظ من تلقي اللوم على الفساد والفشل كحائط يقي القلب الصلب للنظام.

وقد يكون المصدّ هو الاندماج بالطائفة بشكل مباشر، كما شكلت الطائفة العلوية قوة ضاربة لنظام الأسد وقاعدة صلبة له. وقد يكون المصد حراكا شعبيا مضادّا، كما حدث في مشهد بيان عزل الرئيس الأسبق، محمد مرسي، في مصر، حيث وقف خلف عبد الفتاح السيسي ممثلو القوى السياسية المدنية، وكذلك ممثلو مؤسسات الدولة الدينية والبيروقراطية، في محاولةٍ لإعادة إنتاج مشهد استجابة الجيش لنداء ملايين المصريين في الشارع، كما حدث في ثورة يناير، ولهذا يشدد الخطاب الرسمي على "الثورتين".

لا نجد في السودان أي شيء من هذا كله، لا مصدّات ولا ادعاءات، حتى مظاهرات الإسلاميين حلفاء الجيش لحماية الشريعة لم تحشد قوةً كافية، فضلا عن وجود محسوبين على الإسلاميين داخل قوى الحرية والتغيير، مثل حزبي الأمة والمؤتمر الشعبي.

يبتعد الوصول إلى هذه النقطة في السودان عن سيناريو تونس والمغرب قديماً، أو الجزائر حديثاً، الأقرب إلى تفاوض وحلول وسط. تتجه السودان إلى الخيارات الحدّية، إما انهيار سلطة المجلس العسكري أو استمراره في الحكم بفضل احتلال المليشيات الخرطوم، وهو ما سيستتبع، عاجلاً أو آجلاً، حراكاً مسلحاً مضادّا في بلد له تاريخ طويل من الحروب الأهلية وانشقاقات الجيش.

أيا كان المستقبل، على التيار الديمقراطي العربي أن يخاطب جمهوره متمسّكاً بالتفاصيل وبروايته لما يحدث أمامنا: من يدمّر البلد هم أعداء الربيع العربي، لا أنصاره. اختار المعارضون السودانيون الشراكة، وتم التوصل إلى اتفاق مبدئي بالفعل، لكن من اختار الدماء هو الطرف الآخر. تدمير البلد أهون من الديمقراطية. النمط متكرّر. الثورة اليمنية انتهت إلى عمليةٍ سياسيةٍ توافقية، وتولى السلطة نائب عبدالله صالح نفسه، وتم تأمين الأخير وأنجاله، واستمر على رأس الحزب الحاكم. وعلى الرغم من هذه التسوية المثالية، انقلب مدمراً البلد. وكانت أمام القذافي أو الأسد خيارات شبيهة.

حقاً يُلام شباب الثورات العربية على أخطاء عديدة. ولكن لنتذكّر دائماً أن الخيارات الفارقة التي اتخذتها مؤسسات الحكم العربية، أو التدخلات الإقليمية، كانت دائماً الصدام لا التفاوض، وهي الراديكالية، لا الإصلاحية. والثمن يدفعه الجميع في صراعٍ يُهزم فيه من ينتصر أيضا.

هكذا الأمر بهذه البساطة والفجاجة، لا ادّعاء بتطبيق قانونٍ يمنع الإضرابات، كالذي أصدره المجلس العسكري في مصر بعد ثورة يناير في 2011، ولا حلول بديلة كما حدث في مصر أيضاً حين تم كسر إضراب لسائقي النقل العام بنزول سائقين من القوات المسلحة.

نطالع في المقاطع المصورة لفض الاعتصام فجاجة أخرى، فالجنود لم يُطلقوا أي شعاراتٍ وطنية، بينما يقتلون نحو 108 معتصمين على الأقل، منهم أربعون جثة تم العثور عليها في النيل. نشاهدهم يضربون الناس بالكرابيج، بينما يسألونهم: "مدنية أم عسكرية؟"، ويجب أن يرد الضحية: عسكرية!

الشعارات الوطنية والإسلامية متروكة للبيانات الركيكة للمجلس، بينما الواقع هو "عسكرية"، وهذه العسكرة المقصود بها حكم القوة البحتة لا أكثر، فمليشيات الدعم السريع ليست عسكرية أصلا، بل واقعها أفراد القبائل في أطراف البلاد القصيّة، "الجنجويد" التي ارتكبت الفظائع في دارفور، تحت قيادة حميدتي، تاجر الإبل الذي لم يدرس يوماً في كلية عسكرية، ويحمل اليوم رتبة فريق، ويتولى منصب نائب رئيس المجلس العسكري، وهذا بحد ذاته أبلغ إهانة للعسكرية.

دائما ما كان نموذج الحكم العسكري العربي يستخدم أجساداً مدنية أو أفكاراً مدنية، تعمل كالغضروف الذي يخفّض احتكاك المفاصل، أو كمصدات السيارات. وقد يكون المصد حزبا حاكما، وهكذا شكل جمال عبد الناصر الاتحاد الاشتراكي، وحكم صدام حسين والأسد بحزب البعث، ولا يمكن إنكار أن هذه الأشكال كان لها حظ من الشعبية، وأيضاً حظ من تلقي اللوم على الفساد والفشل كحائط يقي القلب الصلب للنظام.

وقد يكون المصدّ هو الاندماج بالطائفة بشكل مباشر، كما شكلت الطائفة العلوية قوة ضاربة لنظام الأسد وقاعدة صلبة له. وقد يكون المصد حراكا شعبيا مضادّا، كما حدث في مشهد بيان عزل الرئيس الأسبق، محمد مرسي، في مصر، حيث وقف خلف عبد الفتاح السيسي ممثلو القوى السياسية المدنية، وكذلك ممثلو مؤسسات الدولة الدينية والبيروقراطية، في محاولةٍ لإعادة إنتاج مشهد استجابة الجيش لنداء ملايين المصريين في الشارع، كما حدث في ثورة يناير، ولهذا يشدد الخطاب الرسمي على "الثورتين".

لا نجد في السودان أي شيء من هذا كله، لا مصدّات ولا ادعاءات، حتى مظاهرات الإسلاميين حلفاء الجيش لحماية الشريعة لم تحشد قوةً كافية، فضلا عن وجود محسوبين على الإسلاميين داخل قوى الحرية والتغيير، مثل حزبي الأمة والمؤتمر الشعبي.

يبتعد الوصول إلى هذه النقطة في السودان عن سيناريو تونس والمغرب قديماً، أو الجزائر حديثاً، الأقرب إلى تفاوض وحلول وسط. تتجه السودان إلى الخيارات الحدّية، إما انهيار سلطة المجلس العسكري أو استمراره في الحكم بفضل احتلال المليشيات الخرطوم، وهو ما سيستتبع، عاجلاً أو آجلاً، حراكاً مسلحاً مضادّا في بلد له تاريخ طويل من الحروب الأهلية وانشقاقات الجيش.

أيا كان المستقبل، على التيار الديمقراطي العربي أن يخاطب جمهوره متمسّكاً بالتفاصيل وبروايته لما يحدث أمامنا: من يدمّر البلد هم أعداء الربيع العربي، لا أنصاره. اختار المعارضون السودانيون الشراكة، وتم التوصل إلى اتفاق مبدئي بالفعل، لكن من اختار الدماء هو الطرف الآخر. تدمير البلد أهون من الديمقراطية. النمط متكرّر. الثورة اليمنية انتهت إلى عمليةٍ سياسيةٍ توافقية، وتولى السلطة نائب عبدالله صالح نفسه، وتم تأمين الأخير وأنجاله، واستمر على رأس الحزب الحاكم. وعلى الرغم من هذه التسوية المثالية، انقلب مدمراً البلد. وكانت أمام القذافي أو الأسد خيارات شبيهة.

حقاً يُلام شباب الثورات العربية على أخطاء عديدة. ولكن لنتذكّر دائماً أن الخيارات الفارقة التي اتخذتها مؤسسات الحكم العربية، أو التدخلات الإقليمية، كانت دائماً الصدام لا التفاوض، وهي الراديكالية، لا الإصلاحية. والثمن يدفعه الجميع في صراعٍ يُهزم فيه من ينتصر أيضا.